| 人大模式 |

| 教学模式 |

| 资源建设 |

| 服务体系 |

| 技术模式 |

| 校园文化 |

| 研究开发 |

|

三、网络课程开发与建设 集学科优势和技术优势于一体,首创了为业内普遍效仿的视频与网页相结合、光盘版和网络版相补充的网络课程呈现方式。经过四年的努力,以“课程讲解”、“背景资料”、“相关案例”、“课程作业”、“参考文献”、“综合练习”等 16个栏目模块为基础,辅以“场景模拟型”、“案例互动型”、“影视组合”等12种多媒体表现形式,同时集成“案例教学平台”、“研究性学习平台”等多种交互性教学资源,设计开发了近200门代表国内领先水平的网络课程。这些网络课程不仅用于4万名本校学生的日常教学,还有251门次课程被24家教学单位引进,搭载于各类学习平台之上。 在实践中,逐步实现了基础资源的平台化管理和网络课程的动态生成,彻底解决了制约现代远程教育发展的规模资源管理问题,同时在进行有效的形成性评价考核方面也取得了突破性进展。

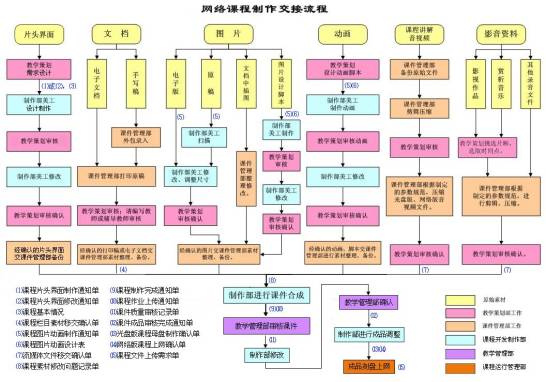

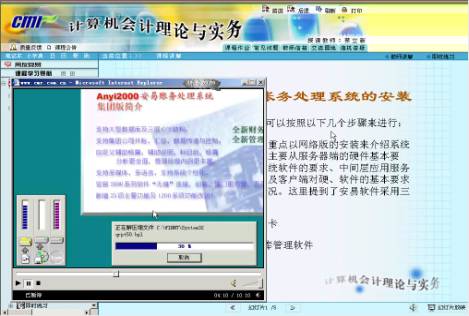

1.教学计划的设计和修订 我们坚持以严谨和科学的态度考察和制定教学计划,建立了一套严格的教学计划考察、评估、建设和修订制度。在教学计划设计过程中,坚持考察及数据分析、形成教学计划草案、专家咨询论证、教学计划的修订及实施的流程;为了保证专业教学计划的合理性、科学性、系统性、先进性,每年对已开设专业的教学计划及实施的项目计划进行考察,形成评估及调整报告,修订后进行有计划有步骤地实施;每年根据网络课程开发制作能力制定科学合理的课程开发计划,并开设兼具时效性和前沿性小学分课程、讲座项目及其它教学资源。 2.网络课程建设的发展 我们的网络课程建设经历了三个发展阶段: (1) 传统面授课堂的网络呈现——课件。 这个阶段的网络课程设计,基本满足了学生的自学,缺乏师生之间的交互。 (2)个性化、交互型多媒体网络课程。 这个阶段的网络课程已经增加了很多个性化的教学设计,采用的多媒体形式也越来越丰富,并在课程中加入了交互手段,大大激发了学生的学习兴趣。 (3)教学资源与信息技术的整合推动网络学习环境的变革。 随着教学资源体系建设的发展和创新,我们充分利用网上丰富的学习资源,指导学生进行有效的学习,提供各种学习导航,为学生搭建一个积极、健康、资源丰富的学习环境。同时更好地利用交互手段,让学生与学生、学生与教师之间开展“零距离”的对话、交流、讨论,为自主探索性学习创造条件和环境。 网络课程表现形式组图↓

3.教学策划 我们将教学设计理论引入网络教育实践之中,以理论联系实际,结合社会及学生的需要进行了一系列的开发和研究。在教学设计中,科学分析学习者的具体需求,调查、分析教学中的问题;确定教学目标;建立解决问题的机制和步骤;选择相应的教学活动和教学资源;评价教学结果。在设计中坚持以学生为本,将现代计算机网络技术与教学实践相结合,在教学的整个环节中形成了以教学设计为中心,以教学实施为载体,以教学效果为目的的教学大循环。在这一背景下,中国人民大学的远程教育发挥了现代网络教学的丰富性、共享性、开放性、自主性和个别性特点。开发设计了基本型、演示型、幻灯片型、交互动画型、场景模拟型、案例互动型、图文并茂型、影视组合型、电子白板型、案例教学型、研究型、讲座型等 12种不同的表现形式,推出了研究性学习平台和案例教学平台。

4.多媒体课程 由学习栏目、学习工具和操作工具组成。学习栏目包括课程大纲、教师讲解、相关案例、背景资料、例题分析、综合练习、思考问题、参考文献等;学习工具包括书签、计算器、小字典、笔记本、日历等;打印、刷新等操作工具的设计主要是为了方便学生浏览、学习和使用多媒体课程。 5.网络课程评估 网络教学各环节的评估是保证网络教学资源质量的基础,而网络课程资源的质量评估则是其中的一个重要环节。为保证网络课程资源评估结果的客观、公正、科学,我们制定了网络课程评估的各类标准和规范。网络课程评估方案包括课程开发前期对教师资源的多方位考察评估、课程开发中期对教师编写及授课质量的严格审核、课程运行中定期的知识体系更新评估以及学生学习后的质量反馈等多个环节。同时,为保证课程评估工作的延续性,我们还建立并完善了课程档案管理制度。此项制度的完善,对于网络课程制作环节的规范化建设也起到了促进作用。 6.网络课程素材管理和网络课程运行管理 网络课程素材的管理主要包括栏目模块管理、文件命名标准化体系、试题的数据库管理;课程运行管理主要通过网络课程运行环境、运行配置和各种播放软件升级改版的监控、网络课程的修订、课程运行情况的通报和反馈实现。 |

Copyright © 2004 cmr.com.cn Inc.All rights reserved