他乡的家园

李科燕

引子:

去异地的时候总有人问我“你是哪儿的啊?”,简单的问题却常让我困惑,因为我不知道对方是想问我从哪儿来还是问我是哪儿的人。我想回答北京,这个我生活时间最长的户口所在地城市,但是租住在这个繁华的祖国首都,我却丝毫没觉得自己是北京人;我想回答四川,那个生我养我的地方,但离开家乡这么多年,每年回去一次也只匆匆停留几日,又怎好继续说是四川?于是我常笑笑,含含糊糊地回答:“从外地来的。”——易分本地与外地,难辩故乡与他乡!

当离开的时间越长,回归的时日越短,故乡也成了他乡。于是放眼祖国各地,处处便是他乡了,他乡的人们有不同的家园和不同的生活环境,尝试用26个字母来描述一下我所见过的他乡的家园,也许你们会在里面找到各自曾熟悉的故乡……

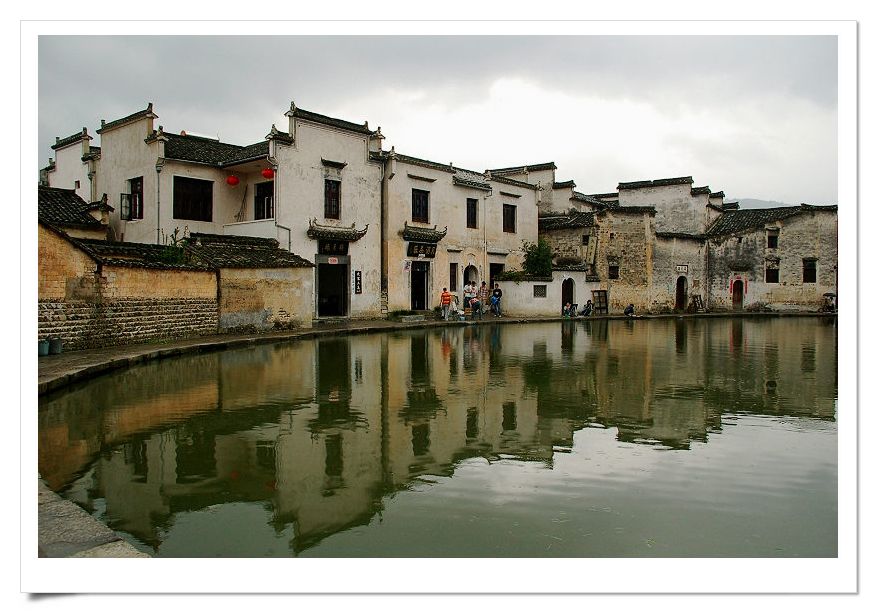

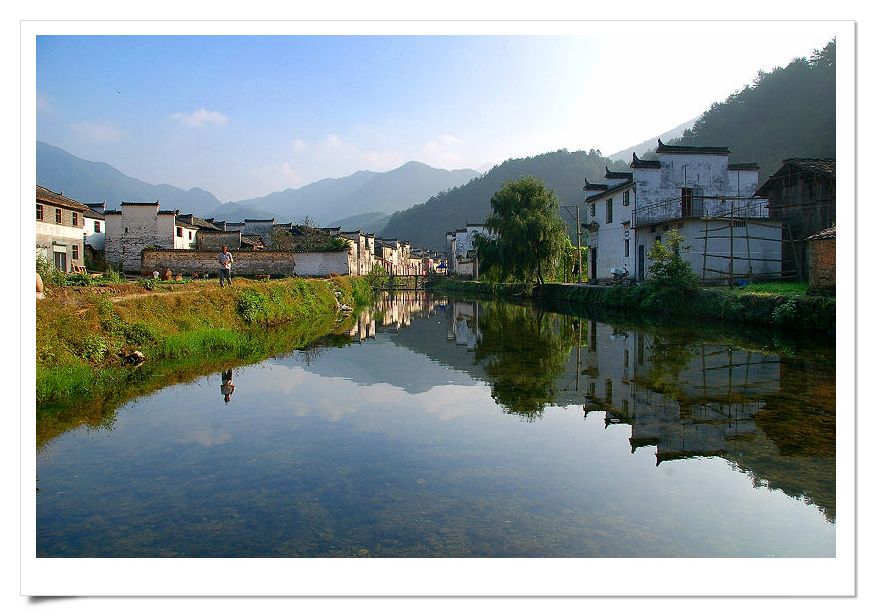

A 安徽宏村

安徽宏村应该是最“中国”的乡村之一,徽派建筑的粉墙黛瓦间流淌的都是传统的韵味。那些巧妙地布局,精致的石雕砖雕木雕无不彰显着主人的品味与素养。

曾在这样的村落入住一间古老木楼的西厢房,睡在旧时雕花的木床上,听窗外秋雨点滴到天明,仿佛间梦回明朝。

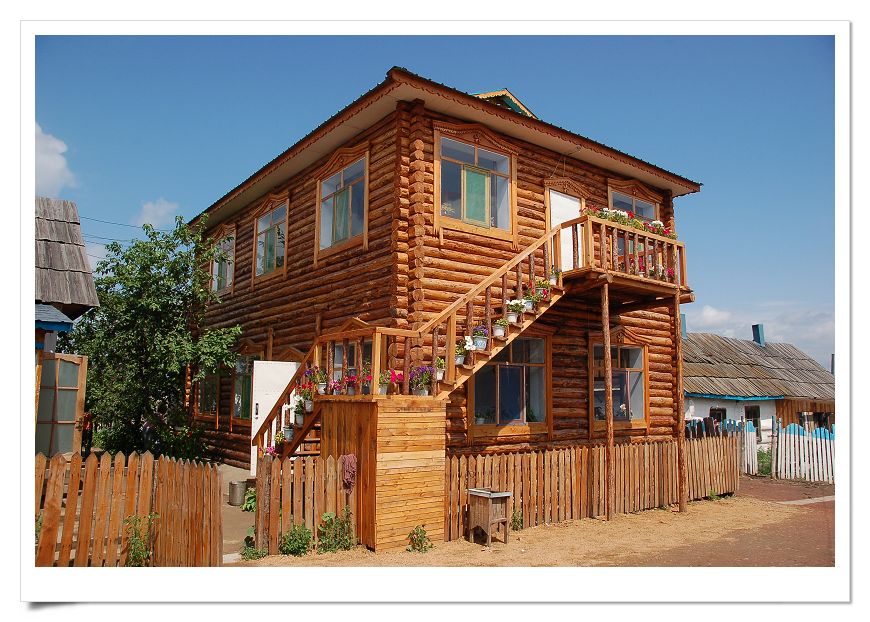

B 边城室韦

室韦是与俄罗斯接壤的一个边城小镇,主要居住着俄罗斯族。房子大多是木头建成,有几分中西合璧的味道。我喜欢那儿的阳光和蓝天,喜欢那开满鲜花的阳台和窗户,还喜欢蓝莓酱的香味和院子里荡起的秋千。

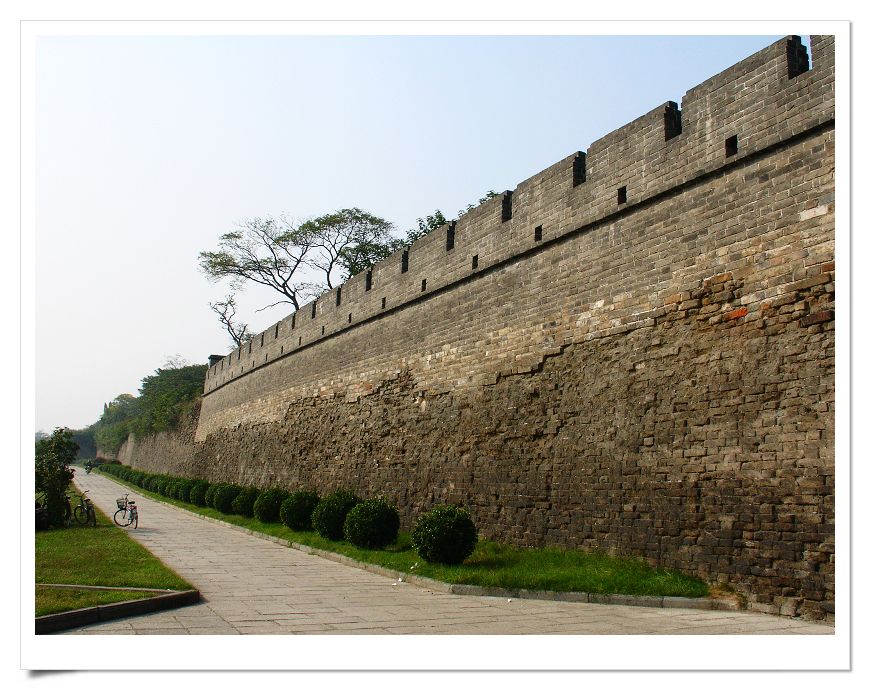

C 城墙之中

小时候听评书,曾说到关羽大意失荆州,印象中的荆州就是兵家必争的一座城池。后来有缘前往,见一段古城墙依旧。

这样的城墙往往将家园的记忆变得古老,走过河北正定的城墙,见过平遥古城的城墙,也骑行过古都西安的城墙,这些在历史中曾经辉煌过的城市,到如今更多的却是沉沉的暮气。也许城中的人们已经习惯了厚重的传统,走出去还是留下来都怕不是最好的选择(画外音:不知为何,我总想起钱钟书的《围城》来)。

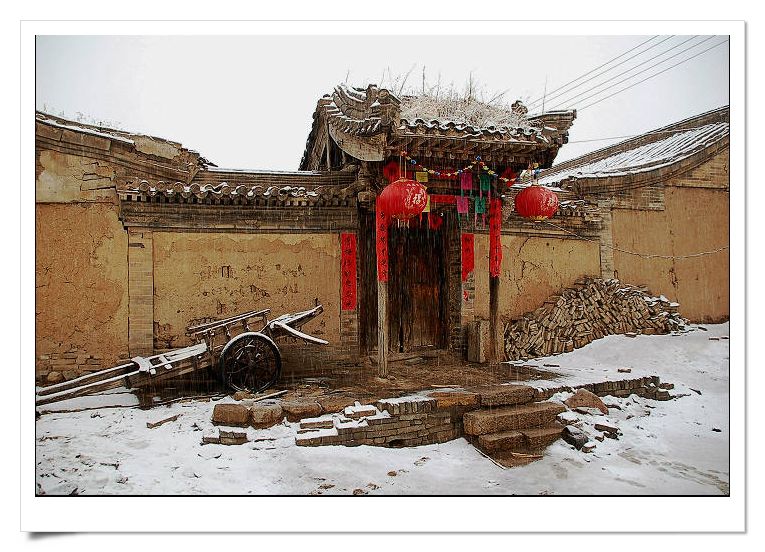

D 东北人家

作为清朝禁地的原因,汉文化在东北的发展时间只有百多年。无论是哈尔滨的俄式建筑、长春伪满时期的老屋,或是沈阳的帅府,我都找不出一个能涵盖东北特征的家园来。最后选两张雪景吧,东北冬日的家园大多飘雪,东北的朋友常常回忆起他们打雪仗堆雪人吃冻柿子窖藏大白菜……这,或许是他们的共通之点。

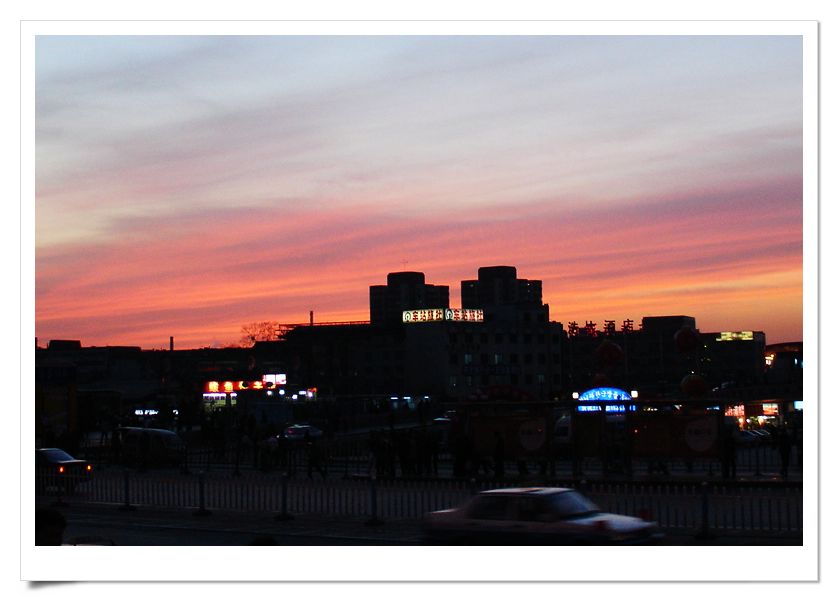

E e时代的城市灯火

我想大多数人最熟悉这张照片,城市的黄昏,车水马龙,无处不在的广告牌上霓虹灯闪烁……此时,你也许在放学或者下班的路上。暮色渐起,空气中是汽车尾气的味道。

每日匆匆忙忙的奔波,在城市钢筋水泥的森林里。傍晚归家时分,要回到城市的某条路某个小区某座楼的某套房子里,或许是身处拥挤的地铁,或许是无暇旁顾,你走在路上,忽略了这个黄昏与往日略有不同——一抹晚霞映红了天边。

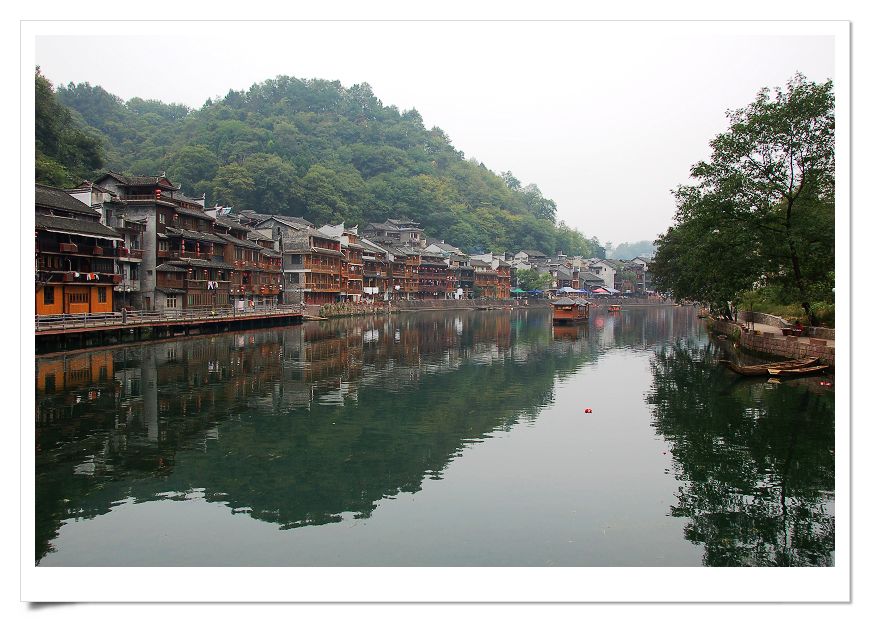

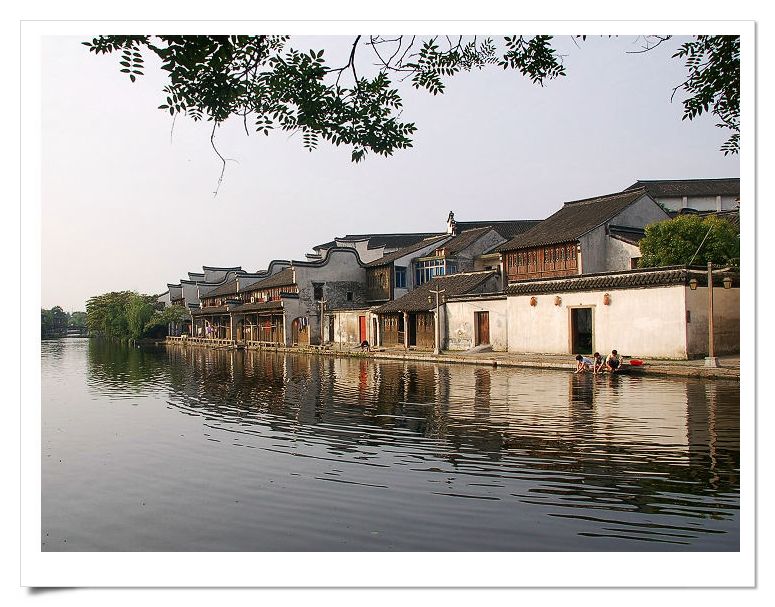

F 凤凰与水乡

沈从文的一本《边城》炒热了凤凰,小翠淡淡的忧愁都融化在这沱江水中了。如今的凤凰,虽然还是水乡,但一到夜晚,两岸酒吧与餐厅的灯红酒绿交织着游人的肆意喧嚣,如果沈老有知,他也会感叹故乡已变作他乡了吧!

江南一带多水乡,周庄、同里、乌镇、西塘、木渎、南浔……昔日宁静的水乡如今都涌入了大把的游人,在青石板的小巷深处,在印花布的作坊里,在品味糯米酒和梅干菜的唇齿间,你找梦里的水乡了吗?或许,只是看他们在清晨的水边洗衣淘拖把,听他们聚在风雨廊桥下拉家常聊天,就好。

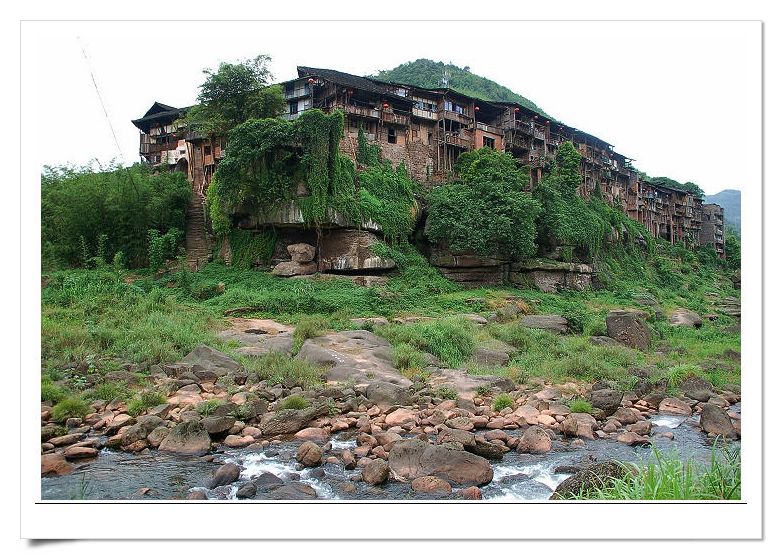

G 贵州赤水

这是赤水边的一座古镇——丙安。是红军长征时期作战过的地方,也是如今依然有老百姓居住、生活和赶集的一个当地普通镇子。

古镇建在一整块巨石之上,两面临水,茂密的藤萝与古老的吊脚楼交织,才发现民居和自然可以融合得如此和谐。

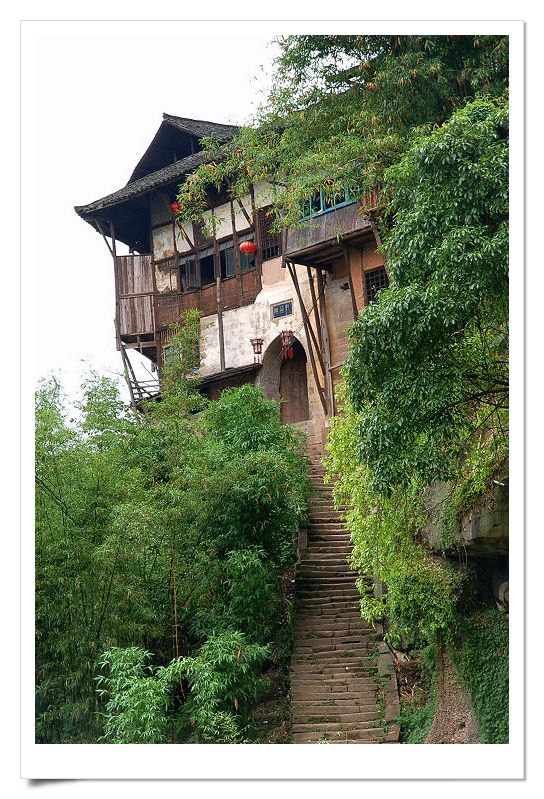

镇子的东门外,是一段长长的石阶。我从这里拾阶而上,一步步间有种回家的的温馨……。

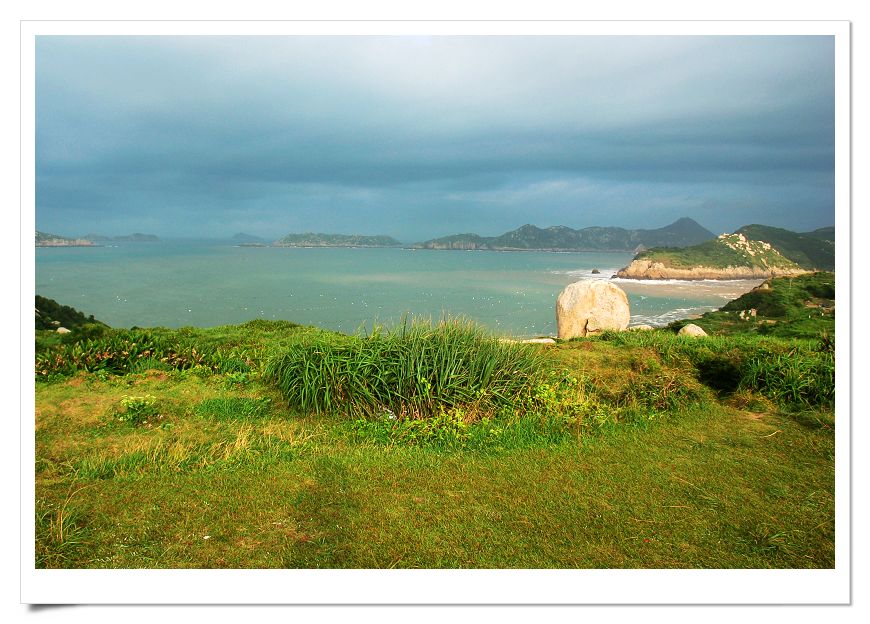

H 海边和岛上

中国有长长的海岸线,海边生活的人们习惯了海风里有点咸咸的腥味,习惯了去海边游泳玩沙子,习惯了家常菜桌上有各类海鲜……所以他们惊讶于我二十多岁时才第一次吃到海蟹,其实我想告诉他们我二十岁时才第一次看见大海。此后,爱上了大海的辽阔与博大,每年都会抽时间去看海。

如果说在海岸边的还多是居民,那么生活在海岛上的大多是渔民了(海南岛除外)。台风、渔船、出海、禁渔期……这些是他们常用的词汇,除了捕捞,大多还靠海产养殖,如长岛养殖海参鲍鱼,南麂岛养殖大黄鱼(画外音:普陀岛养观音姐姐与游客)。

曾经住在渔民家过中秋,吃着鲜美的鲅鱼饺子。闲谈中,他们对我晕船深表同情,正如高原的人们也同情他们一到高海拔就缺氧。

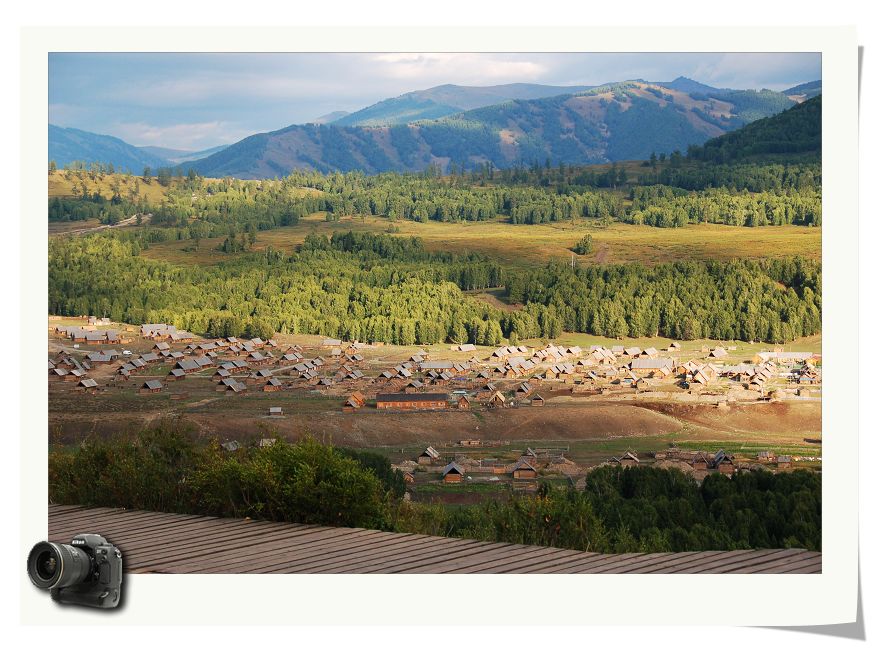

I 爱上禾木

祖国地图的雄鸡尾巴上,有一个叫做禾木的村庄。当我抱着对净土的期望翻山越岭来到它身旁时,却在大兴土木的凌乱中尝到失望。直到黄昏时分,登临高处眺望整个村庄,忽然明白在群山深处,在树木的环抱下,有一个图瓦人的村庄本身就是个童话。

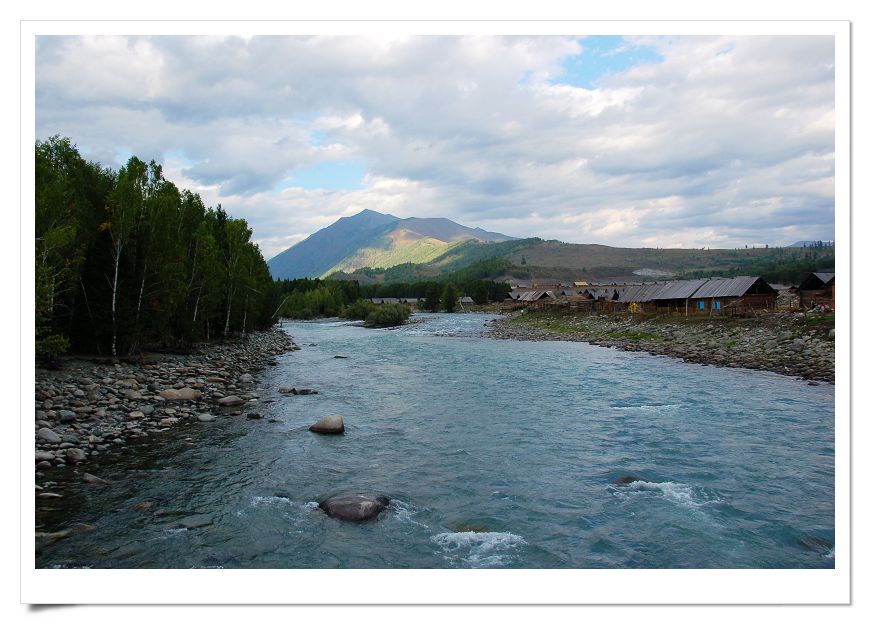

村子边上有一条奔腾的河流,天然鹅卵石组成自然的河岸,浅浅的河水与河床上凸出的大石,翻起白色浪花的水面……这一切都与我儿时相伴的那条河流无比相似,那一瞬间,我爱上了禾木!儿时的河流在现代化的发展中已经消亡了,禾木的河水将我遥远的记忆唤醒,耳畔响起一首英文老歌——《Yesterday once more》

J 江边民房

这条江,是古老的汉江,“汉”族、“汉”文化,都与这个“汉”字有莫大的渊源。而今,这条江依然在中原的大地上流淌,只是日益干涸的江水再难以承载起千年的岁月。薄雾蒙蒙的江边,是青瓦泥墙的民房,他们在这汉江边的土地上劳作,年复一年。

K 开平碉楼

这是广东有名的侨乡,百年前此地匪盗猖獗,为了保卫家人和财产的安全,他们建造了这种坚固的碉楼,许多碉楼上还残留着当年留下的弹痕。建筑下部都是防卫森严的小窗户厚石墙,主人的个性与审美只能体现在碉楼的顶部,呈现出的风格千姿百态。如今这些碉楼大多人去楼空,各自散落在乡间地头,集体被列为世界文化遗产。

L 泸沽湖畔

滇西北的高原上有一汪湖水,湖边是摩梭人的木楞房。曾经住在一个没有门锁的摩梭人家,坐在祖母屋温馨的火塘旁和老阿妈聊天,火塘正对的方向供着菩萨和毛主席像。新年里应邀参加他们的成年礼,那个夜晚苏里玛酒和着歌声沉醉了整个村庄。

M 梦里乡村

依山,傍水,古村落,这样的地方应该是中国人梦里的乡村吧。在婺源理坑的清晨,我忽然发现自己就置身于这样的地方。这个千年古村远离了繁华闹市,在青山绿水的环绕中静心治学,文风浓厚,出过16名进士,92名文人学士。

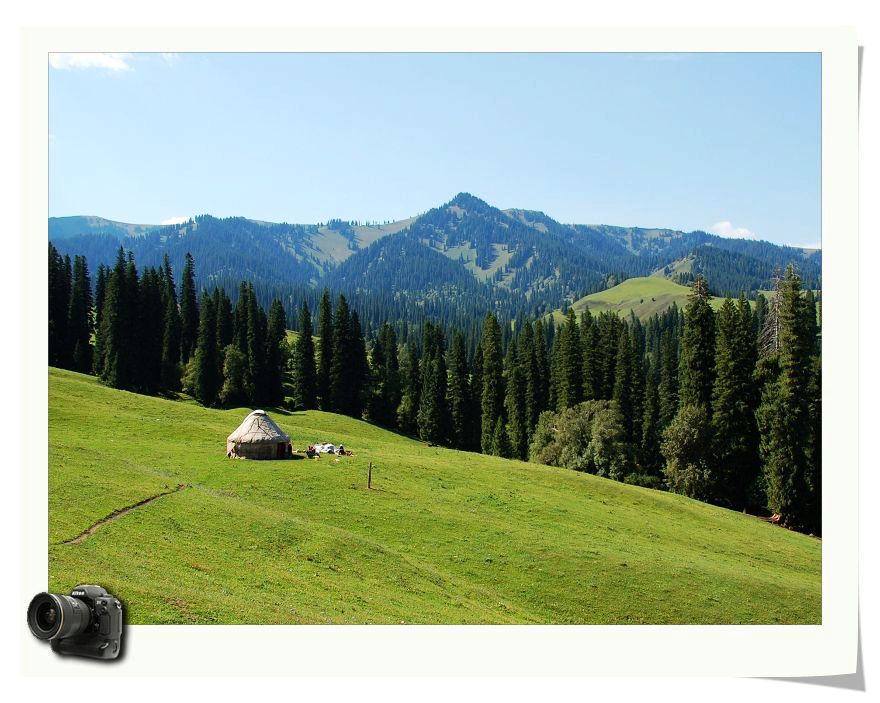

N 那拉提的毡房

这里是天山下的牧场,草场与云杉交织,远远的一户人家,是哈萨克族的毡房。热情的女主人容忍了我们在毡房里好奇地张望,告诉我们在这儿只是夏季放牧,秋日转场之后将住到别的地方。

类似的毡房还在呼伦贝尔大草原上见过,穹顶的蒙古包随着季节和草场的变换而迁移,这是千百年来与自然达成的和谐规律。汉民族对他们“居无定所”很是同情,于是资助兴建了大量的固定住所,传统的生活开始改变。如今,在无边的草原上看着偶尔一现的洁白蒙古包,总有种莫名的忧伤瞬间将我打动,正如蒙古族诗人席慕容写下的歌:“虽然己经不能用母语来诉说/请接纳我的悲伤我的欢乐/我也是高原的孩子啊心里有一首歌/歌中有我父亲的草原母亲的河……”

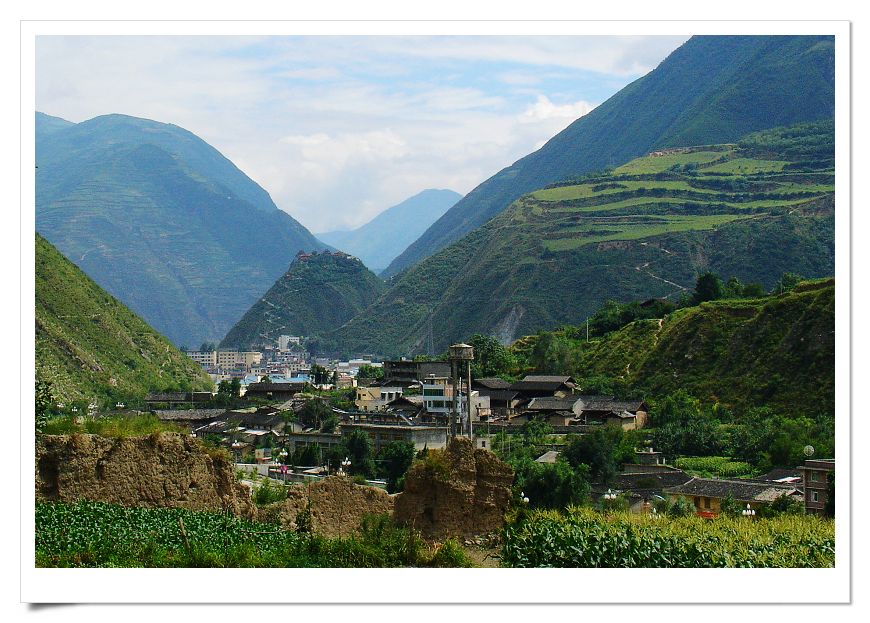

O 遥远的小山村

“在那遥远的小山村小呀小山村……”曾经流行过的一首歌——《妈妈的吻》,每当歌声响起的时候,我就想起阿坝山区那个四面环山的小城。开门见山,开窗也见山,我好像住在一个O形的桶底,常常想重重叠叠的山峦之外是什么样的世界。后来我走出山村,看到外面的世界有大海有草原有沙漠有都市……曾碰到一位平原长大的朋友告诉我他一直渴望看看山是什么样的,他人生中见过的第一座山是来北京求学看到的香山——香山也叫山?我哑然失笑。可转念一想,我不也是20岁了才第一次看到海么?世界很大,人生很短。

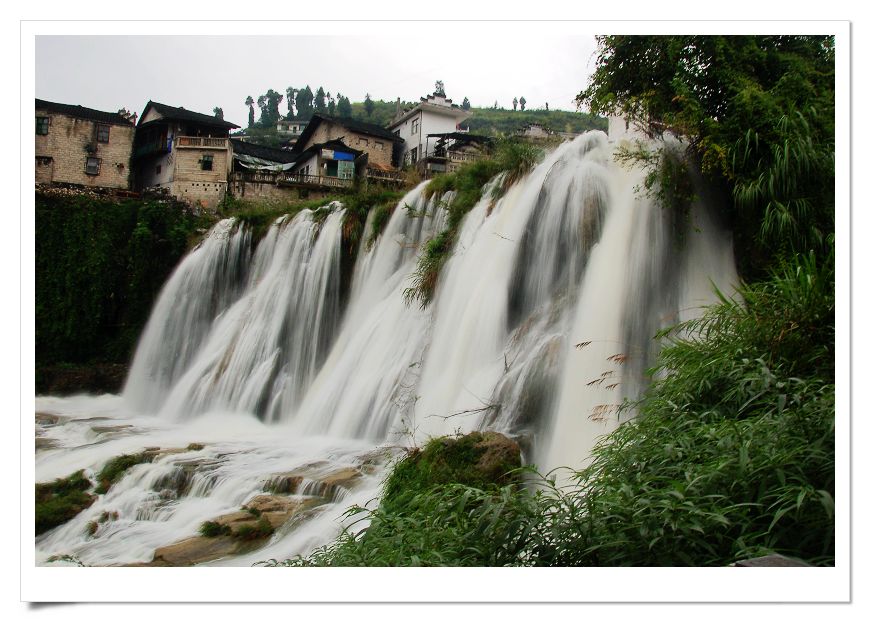

P 瀑布王村

这是一个挂在瀑布上的村子,我到的时候,正值雨后,瀑布水流气势磅礴。在瀑布两边的民居露台上,一低头就可以观赏脚下的瀑布美景。村民们伴着哗哗的流水声吃饭、作息,日复一日,逝者如斯。

Q 青海秋天

那是祁连山南坡的八月时节,油菜花已过,大片的青稞成熟,整个原野张扬着金秋的味道,让我想起一首歌名——《大地飞歌》。民居就散落在这样的田野里,一出家门,仰首是高远的蓝天,俯首是金色的大地,我忽然明白了当地人为何拥有辽阔的胸襟与醉酒的豪情!中国国家地理曾赞叹:“大美青海”!这儿与吴侬软语的水乡分属于两个世界,却各自精彩!

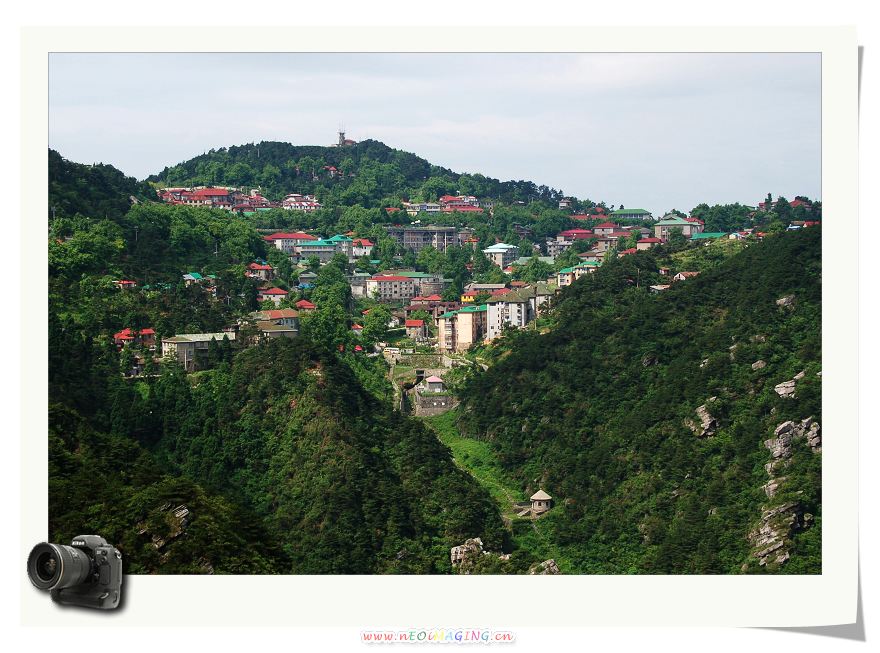

R 人造别墅

庐山牯岭,百年前一位叫李德立的传教士开始了这个别墅群的建造。每一座别墅的建筑格局和式样都注入了原别墅主人所在国籍的本土文化影子,都有自己的故事。近代的名人更和这些别墅有着若干联系:蒋介石夫妇、毛泽东、赛珍珠、张学良、邓小平、冯玉祥、刘少奇……偶尔会想,如果老房子会说话,它们会讲述怎样的传奇?

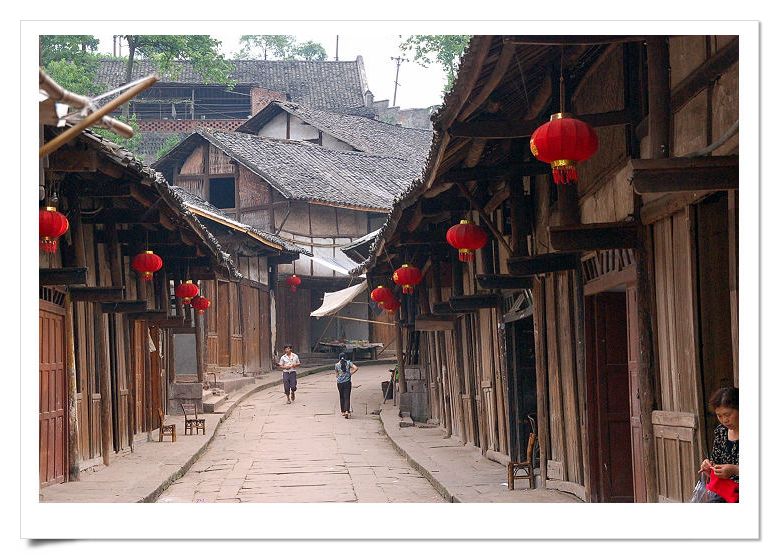

S 四川古镇

这是我最熟悉的川南小镇,和外婆家的小镇几乎一模一样。青石板的街道两旁是每天要卸下木门板才能开门做生意的店铺,店铺后面是起居生活的屋子。不逢场(赶集)的日子各家就在铺子前织毛衣、打麻将、喝茶聊天、带小孩……每当寒暑假回到外婆家的小镇,两旁店铺里总有熟人亲切地打招呼:“回来了啊?空了来耍嘛!”

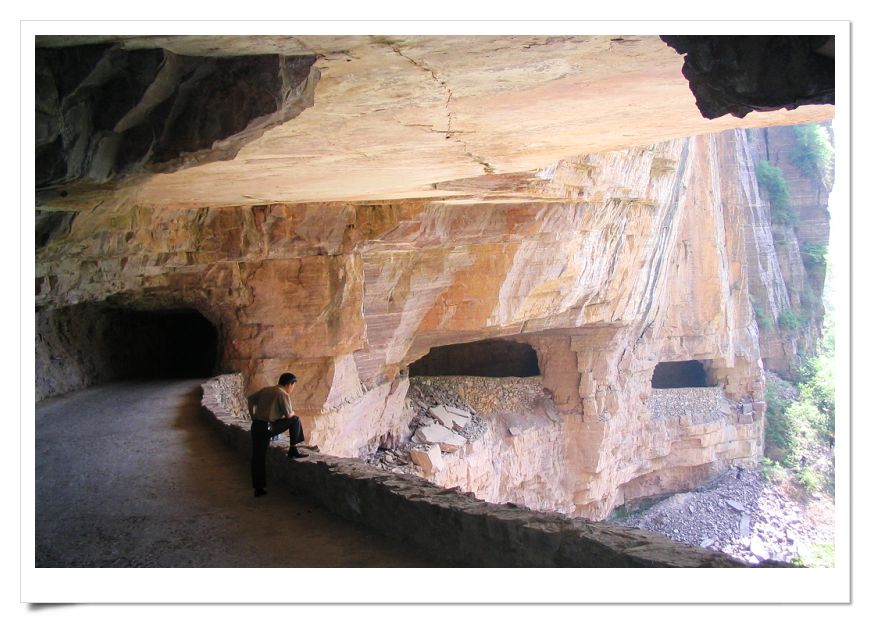

T 太行深处

河南太行山深处,在1700米的悬崖上有一个几乎都是石头建成的村子——郭亮。西汉年间为避战乱,第一代村民迁居于此,繁衍至今。当山外的世界发生了天翻地覆的变化时,交通不便让这里依然贫困而闭塞。为改变现状,1972年,13位村民在无电力、无机械的状况下全凭手力,历时五年,在绝壁中凿出一条高5米、宽4米,全长1200余米的石洞——郭亮洞,从此与外界通车。当我走在这条绝壁上的隧道里时,不由感慨万千——为人力的顽强、也为山里人对大山外的渴望。

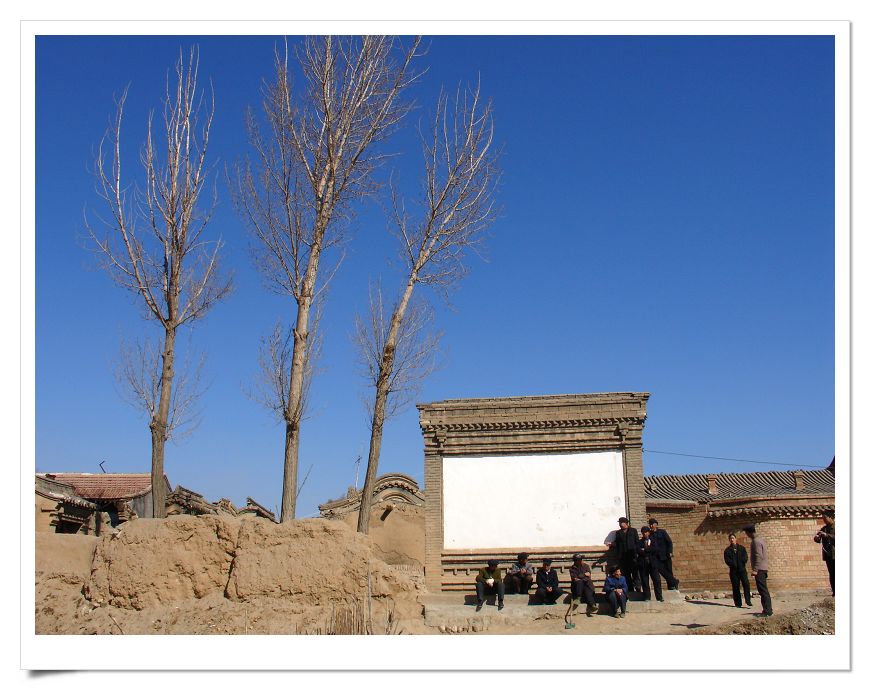

U 悠闲蓝天

这是华北平原上的一个村口,初春的日子里树木依然萧瑟,头顶是蓝天、脚下是黄土、村头白墙下是聚在一起闲聊的村民。

我其实有些害怕生活在这样的村子里,土墙、土路、飞扬的尘土、满眼的土黄色,没有一丝莹润的气息。但当地的村民依然热爱这片土地,因为——这是他们的家园。

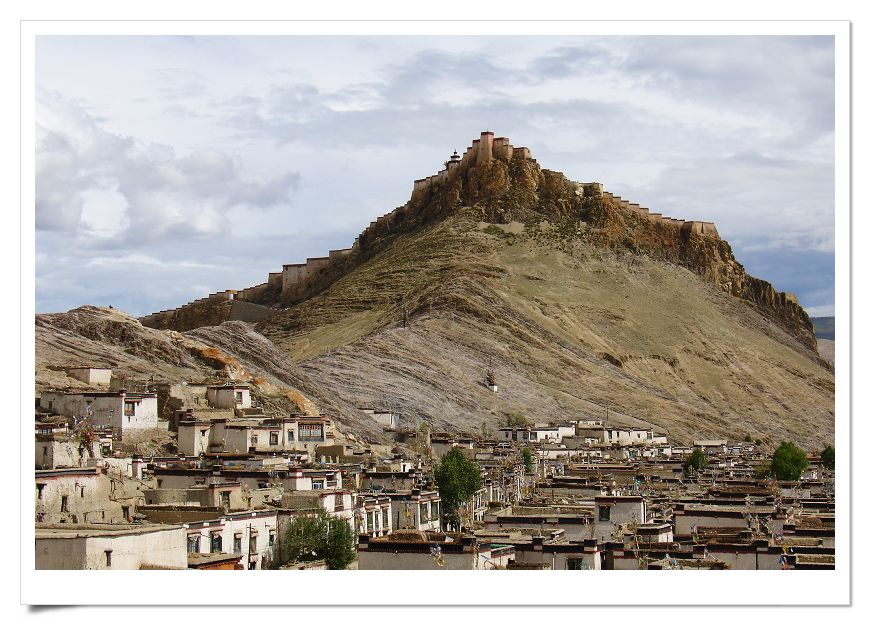

V 胜利终在宗山堡

藏区江孜的宗山堡,是电影《红河谷》片尾故事的原型所在地。1904年,江孜人民为抵抗英军入侵,在这里展开了8个月的激烈抗战,最后几乎全部牺牲。从此江孜迈入了长达50年的丧失主权的日子,直到1957年尼泊尔的武装卫队最后撤离。如今,宗山堡下,密密麻麻的是藏族的民居,这片浴血奋战过土地,终被自由和胜利所照耀。

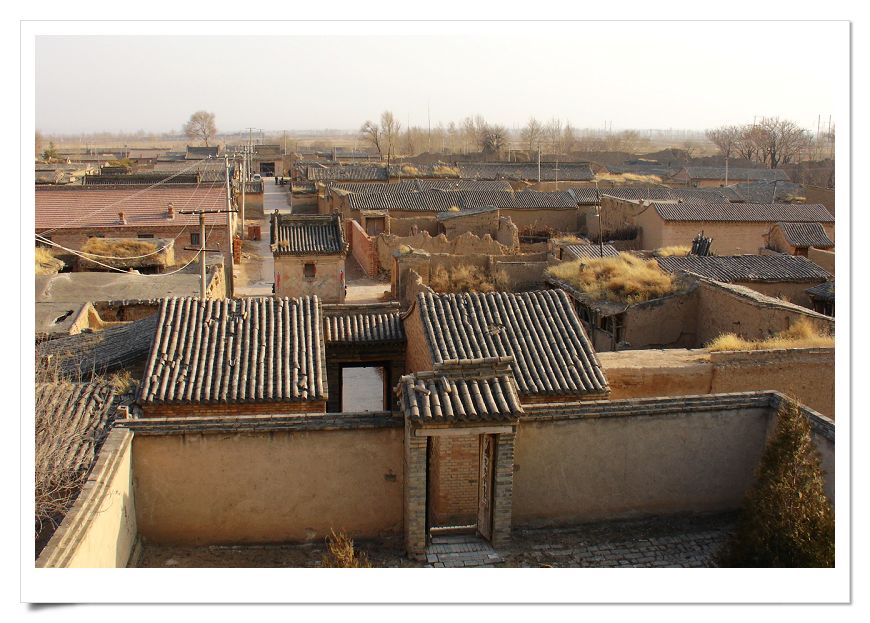

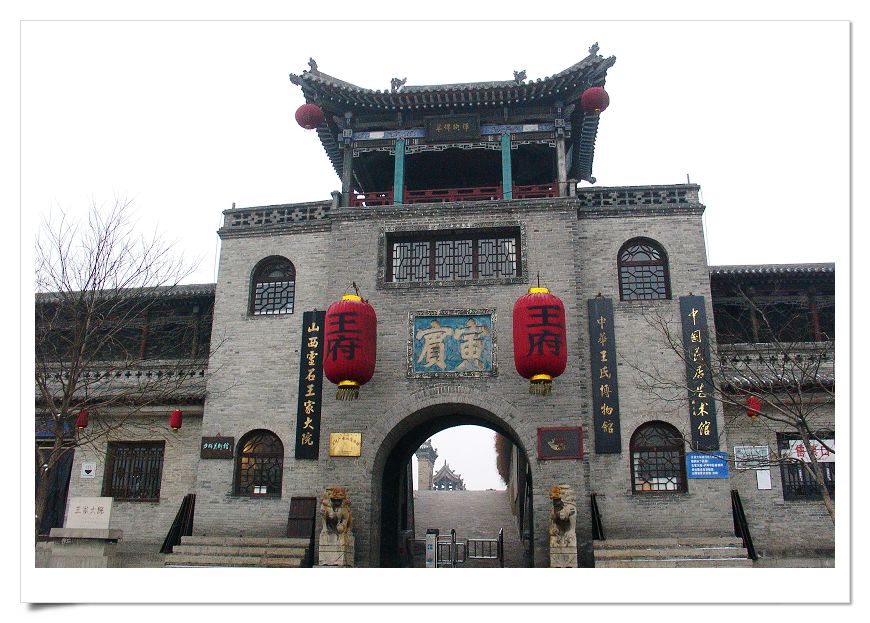

W 王家大院

晋商曾经在中国的历史上书写下浓墨重彩的一笔,随着近代海洋贸易和银行业的兴起,内陆贸易与钱庄票号不可避免地走向衰败,只剩下昔日巨贾们居住过的大院,残留在山西的大地上。其中的佼佼者就是王家大院了,这是王家院子的东门,其气势庞大宛若民间的故宫。整个院子被高高的院墙围绕(院墙上宽得可以跑马),里面有上千间房屋,估计人均住宅面积实在太过富足,因此给妖怪也准备出了一方住所——那就是有名的妖怪院。

X 厦门鼓浪屿

鼓浪屿上有许多异国情调的别墅,在青岛的八大关、天津的五大道也可以看到类似的街道和建筑。漫步在这些中西合璧的街区,心情有些复杂:分不清应该对能保留这些特色建筑感到庆幸,还是对那段殖民地历史感到屈辱;抑或什么都不想,笑笑说“这些都只是建筑”。

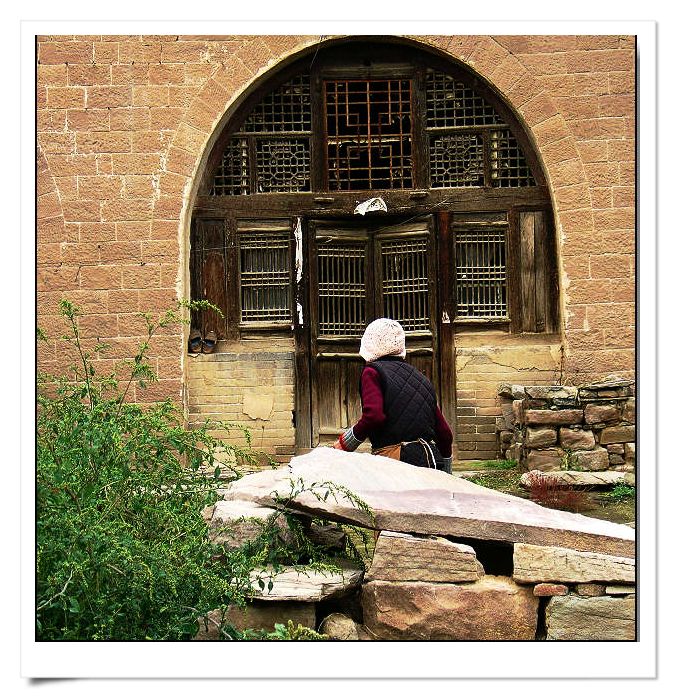

Y 窑洞陕北

“我家住在黄土高坡,大风从坡上刮过……”高亢的信天游响起的时候,我脑海里第一个浮现出来的就是窑洞,其次是《平凡的世界》。山陕一带,如今仍有不少窑洞,曾经千里迢迢去往黄河岸边的李家山村,15元管吃住(窑洞大炕、早饭和晚饭)的物价和满坡的枣树给我留下了深深的印象。

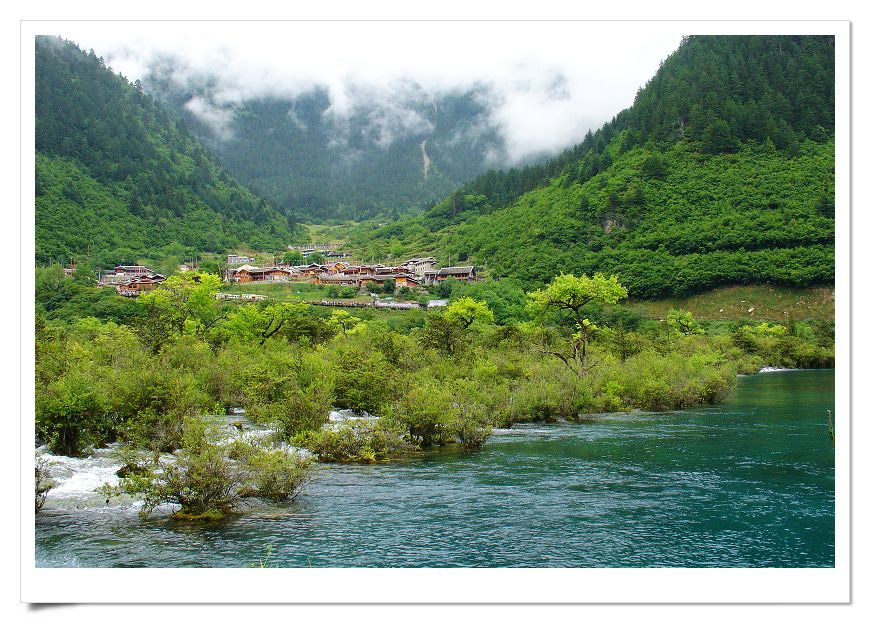

Z 藏族寨子

这是一个藏族的寨子——坐落在九寨沟景区内的树正寨,它背靠着青翠雪山(冬季白雪覆盖),门对着大大小小的海子(高原湖泊),浸润在最纯净的空气里。住在这儿,仰看高高山顶云雾飘渺,俯听树正群海水声潺潺——我真觉得它是一个宛如天堂的寨子!

因为故乡九寨的缘故,我把这个最喜欢的寨子作为本文介绍的最后一站,希望你——也喜欢! |