获得奥斯卡最佳影片与最佳导演奖的影片《辛德勒的名单》,相信大家都看过了。剧情描述二次世界大战期间,德国纳粹商人辛德勒基于良心的驱使,出钱出力冒险营救在他的军需品工厂中工作的上千名犹太人的生命,终于名留青史。由此,辛德勒成为了一个代名词,一个代表着在二战中解救生灵的那些英雄的代名词。

在我们纪念抗战胜利60周年的时候,不能忘记那些帮助过中国人的国外“辛德勒”和帮助过国外友人的中国的“辛德勒”。他们在非人性的战争岁月中还能表现出伟大的人性的光芒,我们从心中向他们表示崇高的敬意!

一、中国"女辛德勒"钱秀玲

在世界反法西斯战争胜利60周年前夕,中国驻比利时大使章启月专程前往布鲁塞尔市中心的一个敬老院,看望了钱秀玲女士。在第二次世界大战期间,钱女士从纳粹枪口下营救了近百名比利时人。章启月大使为钱女士带去了祖国人民的问候,中国人民没有忘记她,没有忘记这位在反法西斯战争中为祖国赢得荣誉的英雄。

|  |

| 人民日报记者与钱秀玲夫人的合影 |

二战时的钱秀玲夫人 |

钱秀玲女士 于1913年3月13日出生在江苏宜兴,1929年到比利时鲁汶大学留学,1937年10月与全家一起从布鲁塞尔移居到赫伯蒙小镇。在德国占领比利时期间,借助于德国驻比利时和法国北部地区的最高行政长官冯 .法尔肯豪森将军与其兄的私交,从德国法西斯的枪口下营救了众多反法西斯抵抗战士。

1940年5月,德军侵占比利时。在钱秀玲居住的赫伯蒙镇,一位名为罗杰的青年炸毁了一条德军军列专用铁路。德军抓住罗杰,并张榜宣布要判处绞刑。全镇居民无计可施。钱秀玲想起与堂兄钱卓伦在中国共事过、时任德军驻比利时军事行政最高长官的法肯豪森。法肯豪森曾经出任驻华军事顾问团团长,结识了当时在国民政府国防部工作的钱卓伦,成为莫逆之交。考虑再三,钱秀玲决定向法肯豪森求情。几天后,罗杰获释。事情很快传开,钱秀玲成了人们眼中的“英雄”。人们遇到难事,都恳求她帮忙。1944年6月6日,盟军在法国诺曼底登陆。第二天,比利时地下抵抗组织在距布鲁塞尔大约60公里处的艾克兴市暗杀了3名德军高官。德军立即抓捕96名当地居民作人质。人们又想到了钱秀玲。当时,钱秀玲正怀着孩子,而且艾克兴市与她毫无瓜葛。但她一听到这个消息,便不顾家人反对,连夜赶到布鲁塞尔。没等钱秀玲开口,法肯豪森便说:“钱夫人,这回我恐怕无能为力,因为我可能马上要被革职。”钱秀玲说:“将军,我不能眼看着他们死去,道义不允许,良心也不容。”第三天,遭逮捕的96人获得减刑,改押到德国。大约半年后,他们全部陆续返回。 德国投降后的1950年,冯.法尔肯豪森将军又被作为比利时的头号战犯引渡比利时接受审判。钱秀玲出庭作证,要求给冯的功过一个全面的评价。

战后,钱秀玲住在一所普通知识分子宅院里。走进钱家,看不见政府颁发的“国家勋章”,也看不见国王和王后送给她的珍贵礼物,据说她都让儿子收到不知哪个抽屉里去了。她曾是叱咤风云的巾帼英雄,然而第一眼见到她,却是个非常平和的老太太。她头脑清醒,但对过去的荣辱都淡化了。每当人们景仰地向她提起往事,老人总是淡淡地、带着一丝抱歉回答:“我忘了,都记不得了。 ”

为表彰钱秀玲,比利时政府向她颁发“国家银质感谢勋章”。艾克兴市为感念她的恩惠,特地把该市一条街道命名为“钱夫人街”。 艾克兴市市长杜热安接受记者采访时说:“钱夫人当然是个英雄。在那样的乱世中,一位弱女子成就这等非凡事迹,需要无比勇气与至高正义感。或许她自己认为正常,但那是一个不正常的年代,能够做出这样‘正常’行为非常可贵。”

二、两位南京的“辛德勒”

丹麦人伯恩哈特·阿尔普·辛德贝格(B.A.Sindberg)和德国人昆德(Karl Günther)博士是当年在南京大屠杀中挺身救助中国难民的两位国外友人。 1937年底和1938年初,昆德和辛德贝格一起,在南京栖霞山目睹了那场惨绝人寰的大屠杀,并奋力救助江南水泥厂和栖霞寺两个难民营中的4~5万中国难民,被难民视为“保护神”。

昆德夫妇

辛德贝格

昆德博士1903年秋出生于中国唐山,技师,唐山启新洋灰公司磁厂经理。“九·一八”事变后,唐山启新洋灰公司在东北的市场被日军占领,股东在江南投资建造江南水泥厂。江南水泥公司设在天津的董事部考虑德国是“轴心国”、丹麦是中立国,便商请两国出售设备的洋行派代表赴厂,协同留厂人员保护工厂。昆德和辛德贝格来厂不久,国民政府开始西迁,工厂只留下少数人伴随他们。

南京沦陷之际,日本兵见中国人就开枪,见妇女就强奸,见牛、猪、鸡、鸭就抢,沿公路的房子都被日本兵烧光。隆冬季节,大批中国难民卷着铺盖,牵着耕牛、毛驴,涌入江南水泥厂和附近的栖霞寺。栖霞寺人满为患,连“千佛洞”的佛龛内外也躺着难民。工厂难民区里有逃来的难民,其中还有一些中国官兵,甚至有日军在紫金山和下关大屠杀的幸存者。后来,在江南水泥厂和栖霞寺分别形成至少有两万多人和万余人的难民营。

昆德、辛德贝格决定在难民营和工厂插上德国和丹麦两国国旗,以保护难民和厂产。两个西方人很快进行了分工:懂中文办事严谨的昆德留厂保护难民 ,富有冒险精神的辛德贝格到南京城里寻找药品,救治伤员。那时,在南京的外国人也没多少安全保障。日本兵屡闯江南水泥厂难民区索要“花姑娘”。每次, 昆德 都不分昼夜,带着翻译挺身而出,极力劝阻。他是“轴心国”侨民,日本兵不便惹他,也就不能胡来。辛德贝格也出面保护难民。日本兵来了,难民区的人喊叫起来,工厂的保卫把辛德贝格请出来。辛德贝格挥舞十字旗大声喊话,日本兵便不情愿地掉头。

1937年12月13日凌晨3时10分,日军大野队占领了这座城门。当天,日本兵让被俘的中国士兵在32米高的城墙上站成一列,随后端起刺刀,吼叫着往俘虏的胸、腰捅去,鲜血溅向空中,俘虏一个接一个被刺刀捅落城外。战争使许多入侵官兵成了恶魔,日本兵也自认为已“成为与盗匪一般无二的军人”,他们还有什么人道可言?辛德贝格借了一架照相机,拍摄了一些现场照片作为证据。

椐江南水泥厂难民信记载 ,从1937年12月到1938年4月来厂躲避屠杀的难民总数超过了3万人.直到6周南京大屠杀结束这些难民才纷纷返乡.而其中很多人已经无家可归。 和昆德一样,辛德贝格也是一位传奇人物,难民们称他 “丹麦辛先生”,江南水泥厂则称他“辛波”。 在大多数难民离开江南水泥厂后 ,辛德贝格也选择了离开,他于1938年4月返回欧洲,在他的行囊中除了寂然法师对日军的控诉信,还有一条难民送给他的横幅,横幅上面写着 “见义勇为”4个大字 。 他虽然不懂中文 ,但他知道这4个字的价值,这横幅至今保留在他妹妹的家中。

如同当年集中营中的犹太人千方百计想让外界知道他们的悲惨境遇一样,江南水泥厂和栖霞寺里的难民们也极想向外部世界呼吁制止日军暴行。1938年1月25日,由栖霞寺方丈起草,20位知名人士代表难民签署了一份题为《以人类的名义,致所有与此有关的人》的信件,呼吁“不管是谁,只要能帮助我们阻止重现这种惨无人道的残暴即可”。难民们将这封信件送给京特和辛德贝格。京特和辛德贝格深知,难民们一无安全感,二是饥寒交迫。大量粮食被日本兵掠走,尚有残粮的难民回家取米也惨遭日军枪击。

昆德出生在中国,讲一口流利的汉语,又回德国接受过高学历教育,既懂中文又懂德文。1938年大年初四,辛德贝格冒雪进城,将译成德文的信送到了拉贝手中。这封由昆德翻译、辛德贝格送出的信件,在当时和后来都产生了广泛和深远的影响。《南京安全区国际委员会关于形势的内部报告》援引了这封信的内容,不久美国《密勒氏评论报》增刊上《南京市的救济工作局势仍极严峻》一文,再次引用了这封信中所述的事实,向全世界公开揭露了日军的暴行。如今这封收入《拉贝日记》的信件,已编入即将杀青付梓的《栖霞区志》的附录,永远载入史册。

就在20名难民代表签署这封信的第二天,又有4位年长的难民代表给京特和辛德贝格写了一份“呈文”。1938年2月13日以后,江宁县摄山区(今属南京市栖霞区)也有4位难民,代表1万多人给京特和辛德贝格送来另一份“呈文”。 两份“呈文”除记录日军的集体暴行及中国农民的悲惨境遇外,还揭露了日军切开一名10岁女孩的阴道;日军逼迫母子乱伦,儿子拒绝遭枪杀,母亲遭强奸后自杀等骇人听闻的事实。“呈文”揭露了日军屠宰2000多头耕牛,将龙潭至太平门、东阳至中山门1.2万多户人家房舍烧毁的罪行,还附了梅墓、桦墅等8个村46名遇害者的姓名、年龄和遇害时间,并附有13个村32名被拐妇女的姓名和年龄。

难民返乡后 ,昆德夫妇选择了留下,他与日本人的斗争持续了8年。日本人企图迫使江南水泥厂为日军生产军事物资,昆德巧妙周旋,8年未生产一滴水泥。1944年日本人在恼怒之下拆除了工厂的设备,1945年抗战胜利后,几乎被夷为平地的厂区戏剧性地成了关押日本人的战俘营。而此时,昆德博士作为战败国德国的公民也被关在了其中。

江南水泥厂难民在日本投降后一个月写给政府的信中写到 :“昆德博士救吾同胞四、五万人,时越数月始终不懈,面对日人蛮横狂妄,为维护厂产,昆德博士忍辱含垢、主持正义,其倾其全力维护吾国人之生命,其见义勇为之义举吾等实感钦佩。”信中恳求当时的南京市政府法外开恩,不将昆德遣送回已成废墟的德国。1945年12月,当时的南京市市长马超俊回复了难民信,昆德博士恢复自由,免于遣送。中国政府 还给昆德颁发了一枚红十字勋章表达谢意,他们也很感谢中国人。 昆德博士此后一直在江南水泥厂工作到1950年;47岁时返回德国。昆德先生本人已于1987年去世,他的夫人金特女士仍然健在,当她得知中国人民还记得昆德时,非常激动。

寻找昆德和辛德贝格,是为了感谢他们崇高的人道主义精神,是为了永远避免那种灭绝人性的浩劫再次发生。尊重历史,是为了维护和平;回顾历史,是为了让人们共同认识侵略战争的罪恶。对于这一点,不少日本人与中国人都有共识,包括一些深受良心谴责的当年加害者。南京大屠杀的见证人贝茨博士曾经说过 ——“给全球以和平,给人类以慈悲。”

三、何凤山:中国的 “辛德勒”

2001年1月23日,以色列政府在耶路撒冷的犹太大屠杀纪念馆举行隆重仪式,授予何凤山“国际义人”荣誉称号。他70多岁的儿子何曼德和女儿何曼礼从美国赶来,代替父亲接受了荣誉证书和证章。以色列外交部和大屠杀委员会负责人,中国、奥地利驻以大使,何凤山救助的犹太人及后裔等400多人出席了仪式。二战期间,时任中国驻维也纳总领事的何凤山向数千犹太人发放了前往上海的签证,使他们免遭纳粹的杀害,被称为“中国的辛德勒”。

何凤山1901年9月10日出生于湖南益阳市赫山区一个贫苦的农民家庭,1921年考入长沙雅礼大学,1926年考取德国慕尼黑大学的公费留学生,并以特优成绩获政治经济学博士学位。他1937年任中国驻奥地利公使馆一等秘书,1938年至1940年任中国驻维也纳总领事。何凤山上任时,欧洲上空已战云密布,纳粹德国肆虐横行,掀起反犹恶浪。1938年3月,德国吞并了奥地利。奥地利是欧洲第三大犹太人聚居地,犹太人总数约18.5万人。纳粹欲将这里的犹太人赶尽杀绝,规定集中营的犹太人只要能离开奥地利就可以释放,赶不走的则在集中营里成批屠杀。因此,对奥地利的犹太人来说,离开就是生存,不能离开就意味着死亡。于是,犹太人纷纷想方设法离开奥地利。

要离开首先要有目的地国家的签证。但不少国家都 “强调自身困难”,相继对犹太人签证亮起了红灯。求生的欲望使成千上万的犹太人每天奔走于各国领事馆之间,但大都没有结果。17岁的艾瑞克·高德斯陶伯把除中国以外的驻维也纳的50多个领事馆都跑到了,一个签证也没有拿到。富有同情心的何凤山不忍看着犹太人在维也纳等死,勇敢地打开了向犹太人发放签证之门。高德斯陶伯1938年7月20日一次就从中国总领事馆拿到了20份前往中国上海的签证。这消息在犹太人中迅速传开,中国总领事馆门前每天从早到晚排着长龙,许多求助无门的犹太人在这里拿到了去上海的“生命签证”,从而逃离欧洲去了中国,或转道上海去了美国、巴勒斯坦、澳大利亚等地。

何凤山成批地给犹太人发放签证,引起了纳粹当局的不满。纳粹以中国总领事馆的房子是犹太人的财产为借口,没收了房子。何凤山就自己掏腰包,迅速把领事馆搬到了另一处很小的房子里,坚持发放签证。当时国内政界对向犹太人发放签证意见也不一。蒋介石对德国有好感,使用德国军事顾问,购买德国武器,还把儿子蒋纬国送到德国学军事。这自然对何凤山形成了很大压力,何凤山于1940年5月被调离维也纳。

何凤山到底向多少犹太人发放了签证,至今尚无准确数字,只是以找到的签证号码推算,至少是几千份。一位幸存者1938年6月得到的签证号码为200多号,另一位7月20日的签证号码为1200多号,而汉斯·克劳斯的签证日期为1938年10月27日,号码为1906号。1938年纳粹的“11月大屠杀”之后,申请签证的就更多了。到1939年9月,70%的奥地利犹太人已外逃,我国上海收容的犹太人就达1.8万人。1938年后,中国的上海成了全球惟一向犹太人敞开大门的城市,向在死亡边缘痛苦挣扎的犹太人伸出了救援之手,给他们提供了一处生死攸关的避难所。从1933年到1941年,上海先后接纳了3万多名来自欧洲的犹太难民。除了数千人经上海去了第三国外,到1941年12月珍珠港事变之时,仍有大约2.5万犹太难民在上海栖身。

何凤山救助犹太人的壮举,直到他过世后才公诸于世,其主要原因有三:一是从1937年到1939年,上海被日本占领,犹太人进入上海无需签证,研究人员难以想到驻欧洲的中国外交官能有此等壮举。二是二战结束后中国陷入内战,以后又由于各种政治因素和历史条件的限制,关于中国人救助犹太难民的研究工作一直没有开展起来。1995年,上海犹太研究中心的学者访问德奥两国时才得知,虽然当年入境上海不需签证,但犹太人没有到上海的签证就不可能离开奥地利。三是何凤山一生淡泊名利,并不认为救助犹太人是什么惊天动地的事情,自己很少对人提起。他同女儿何曼礼谈及此事时就说:“我对犹太人的处境深感同情,从人道主义立场出发,我感到帮助他们义不容辞。”他在《我的外交生涯四十年》一书中,对这件事也只花了很少笔墨。书中写道:“富有同情心,愿意帮助别人是很自然的事。从人性的角度看,这也是应该做的。”

1997年9月28日,96岁高龄的何凤山在美国旧金山去世。女儿何曼礼在讣告中提到父亲在任中国驻维也纳总领事期间,曾向犹太人发过签证。讣告在《波士顿环球报》刊出后,在美国的犹太裔历史学家艾立克·索尔即打电话向何曼礼询问此事。接着,这位历史学家找到了何凤山亲笔签证的一些犹太幸存者及其后裔,找到了当年的签证。以后,犹太人在举办纳粹大屠杀展览时,都把何凤山放在显著位置,世界各国不少媒体也相继对他进行了报道。索尔教授说,两年前,在犹太人圈子里,没人知道何博士的名字。而现在,几乎接触到的每一个犹太人,都在讲述何博士的故事。1999年,由加拿大温哥华中华文化中心和犹太人大屠杀问题教育中心联合举办、上海犹太研究中心协办的一个名为“犹太人在上海”的系列活动中,中国外交官何凤山帮助数千犹太人免遭纳粹杀害的壮举被公诸于世。2000年1月,在瑞典首都斯德哥尔摩举办的一个名为“生命签证”的展览,介绍二战期间各国外交官救助犹太人免遭纳粹杀害的实物和资料,最先介绍的就是中国外交官何凤山。之后,这段尘封了60年的历史终于大白于天下。

“国际义人”称号授予仪式之后,何凤山的儿女来到耶路撒冷大屠杀纪念馆的“义人园”。自1963年以来,已有1.7万名义人的名字刻在园里各国的石壁上。在一堵刻着“中国”的石壁前,何氏兄妹轻轻地揭开一小块黑丝绒布,花束装饰下是何凤山三个字,兄妹俩人久久地抚摸着父亲的名字。实际上,那些被救的犹太人谁也忘不了何凤山的救命之恩。不少被救者已不在人世,但恩人何凤山的名字仍珍藏在他们后人的心中。现居加拿大的犹太裔妇女克劳蒂亚的父母凭着何凤山发的签证,到达上海后生下她。她说,当时在奥地利有50多国的外交官,只有中国外交官何凤山敢于帮助他们。因此,她对中国有着特殊的感情。现维也纳爱乐乐团首席小提琴演奏家海因茨·格林伯格随父母逃到上海时还只有6岁。他在上海接受了音乐启蒙,学会了拉小提琴。他对何凤山帮助他们一家到上海避难十分感激。他认为,他的生命和事业都是何凤山给的。加拿大的克劳斯回忆道,当年,他的丈夫在中国领馆外排队等候时,见总领事的车经过大门,就从车窗把签证申请表扔了进去。他很快接到电话通知,拿到了救命签证。一位被救者的女儿在父亲的签证前与何凤山的女儿何曼礼含泪拥抱,激动地说:“看见你,我好像看见了我爸爸。”何曼礼也说:“看见你,我也好像看见了父亲。”美国大名鼎鼎的亿万富翁、现任世界犹太人大会秘书长辛格的父母也是何凤山救的。他含着泪水,激动地对历史学家索尔说:“我的父母是何博士救的,他是一位真正的英雄。我一定要把他介绍给全世界的人。”

何凤山1973年定居美国旧金山,以写作自娱。长期漂泊,乡思日深。80年代后,他曾多次回国观光,盛赞改革开放后中国发生的巨变。1986年11月,他应邀回湖南,参加长沙雅礼中学80周年校庆,发表了题为《怀念雅礼》的长篇讲话,还向雅礼中学捐资9000美元。他向亲友表示,希望百年之后魂归故里,长眠在家乡的土地上。为纪念这位国际人道主义的卫士,益阳市决定修建“何凤山先生纪念馆”。纪念馆建成后,家乡人民将以隆重的礼仪欢迎何凤山魂归故里。

|  |

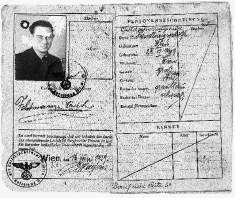

| 当年获得何凤山签发签证的护照 | 何凤山的儿女在义人园刻着何凤山名字的石壁前 |

|